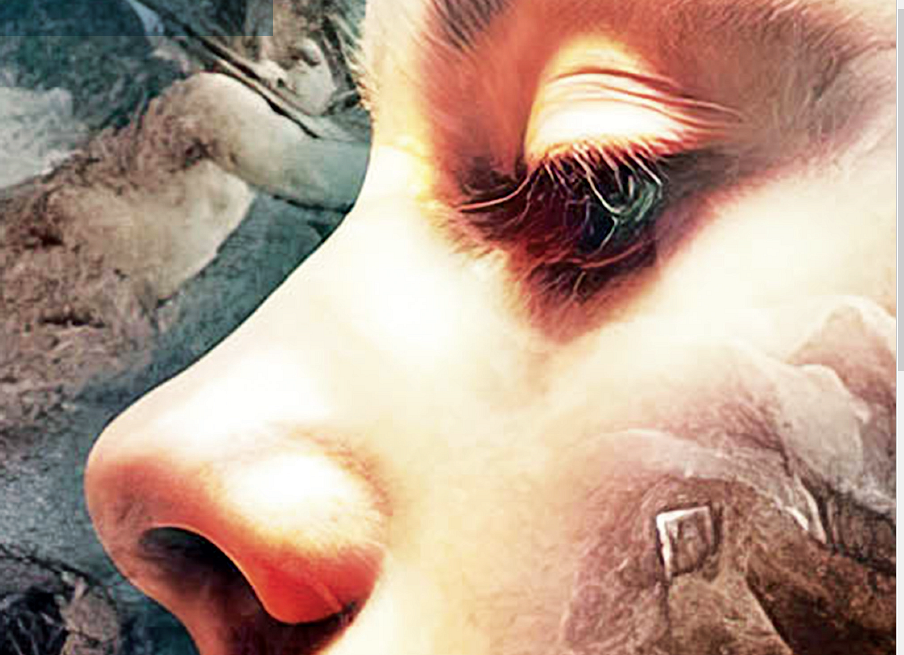

KOMM, ERZÄHL MIR VON DIR

Komm, erzähl mir von der Hoffnung, die dich trägt.

Komm, erzähl mir von dem Schmerz, der dich lähmt.

Komm, erzähl mir von der Freude, die dich beseelt.

Komm, erzähl mir von dem Zweifel, der dich quält.

Komm, erzähl mir von der Sehnsucht, die dich begleitet.

Komm, erzähl mir von dir - ich bin an deiner Seite.

Katharina Kern-Komarek